ترك برس

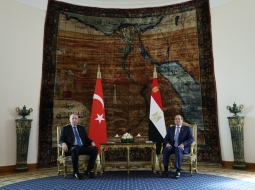

قدم مقال للكاتب والباحث الإسلامي طارق الزمر، رئيس مركز حريات للدراسات السياسية، قراءة جيوسياسية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية ومصر بوصفها مؤشرًا على تحوّل أعمق في بنية النظام الإقليمي بعد حرب غزة، حيث لم تعد المظلات الدولية ولا التحالفات التقليدية قادرة على ضبط الانفجار المتصاعد في المنطقة.

يحلّل الكاتب إمكان تشكّل نواة تنسيق بين أنقرة والرياض والقاهرة لإعادة تعريف مفهوم الأمن الإقليمي على أساس المصالح المشتركة ومنع تفكك الدول وكبح الاندفاع الإسرائيلي، مع بحث حدود هذا المسار، وفرص توسعه، والعقبات التي تواجهه في ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة التعقيد. وفيما يلي نص المقال الذي نشرته صحيفة "عربي21":

في لحظات التحول الكبرى لا تكون الزيارات السياسية مجرّد بروتوكول، بل إشارات على تغيّر أعمق في خرائط الإدراك والمصلحة. من هذه الزاوية يمكن قراءة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كلٍّ من المملكة العربية السعودية ومصر، لا بوصفها جولة علاقات عامة، بل كمحاولة لالتقاط لحظة إقليمية مضطربة تبحث فيها القوى المركزية عن مخارج من مأزق الانكشاف الاستراتيجي الذي فجّرته حرب غزة.

فما بعد غزة ليس كما قبلها؛ الحرب لم تكشف فقط وحشية المشروع الصهيوني، بل عرّت في الوقت ذاته هشاشة النظام الإقليمي العربي-الإسلامي، وعجزه عن الفعل الجماعي، وارتهانه لمعادلات خارجية باتت أقل قدرة على فرض الاستقرار، وأكثر ميلا لإدارة الفوضى. في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن الإقليمي، لا باعتباره وظيفة خارجية أو مظلة دولية، بل كمسؤولية مشتركة لقوى إقليمية كبرى تمتلك الوزن الجغرافي، والقدرة العسكرية، والشرعية السياسية.

تركيا، والسعودية، ومصر، تمثل -رغم اختلاف نظمها السياسية وتباين أولوياتها- أضلاع مثلث لا يمكن تجاوزُه في أي معادلة إقليمية جادة. تركيا تمتلك قوة عسكرية صلبة وخبرة مناورة بين الشرق والغرب، وتبحث عن تثبيت دورها كفاعل مستقل لا تابع. والسعودية تمثل الثقل الاقتصادي والسياسي في العالم العربي، وتخوض منذ سنوات عملية إعادة تموضع كبرى تهدف إلى تقليل كلفة الصراعات المفتوحة، وبناء نفوذ قائم على الاستقرار والاستثمار. أما مصر، فهي عقدة الجغرافيا العربية، وبوابة الأمن القومي في شرق المتوسط والبحر الأحمر، وأي اختلال فيها ينعكس مباشرة على الإقليم بأسره.

زيارة أردوغان تأتي في لحظة بدا فيها أن الخلافات السابقة -من ملفات الإخوان إلى صراعات شرق المتوسط- لم تعد أولوية مقارنة بتحديات أخطر: تفكك دول، وتمدد صراعات، وانسداد أفق التسويات. هنا يصبح السؤال: هل نحن أمام تقارب تكتيكي مؤقت فرضته ضغوط اللحظة، أم بداية مسار لإعادة بناء حدٍّ أدنى من التنسيق الاستراتيجي؟

الإجابة ليست سهلة، لكنها لا تخلو من مؤشرات. فالدول الثلاث تشترك، رغم كل شيء، في مخاوف أساسية: انهيار النظام الإقليمي، وتمدد الحروب بالوكالة، وتحول الكيان الصهيوني إلى قوة منفلتة لا تردعها قواعد. كما تشترك في إدراك متزايد بأن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لم يعد ضمانة كافية، لا للأمن ولا للاستقرار، في ظل انشغال واشنطن بتوازنات عالمية أوسع، وتراجع استعدادها لدفع كلفة الهيمنة المباشرة.

من هنا، يبرز الحديث -ولو بحذر- عن إمكان توسيع هذا التقارب ليشمل دولا أخرى مثل باكستان، وإندونيسيا، والجزائر. باكستان تمثل قوة نووية وخبرة عسكرية، وإندونيسيا ثقلا ديمغرافيا وأخلاقيا في العالم الإسلامي، والجزائر عقيدة سيادية رافضة للتبعية. انضمام هذه الدول -ولو في إطار تنسيقي- من شأنه أن يحوّل أي تقارب ثلاثي إلى نواة توازن أوسع، لا يقوم على التطابق الأيديولوجي، بل على تقاطع المصالح.

غير أن الحديث عن "ناتو إسلامي" يبقى، في صيغته الصلبة، أقرب إلى الطموح النظري منه إلى الواقع القابل للتحقق. فالفوارق بين الدول المعنية كبيرة: في العقائد العسكرية، وفي تعريف التهديد، وفي الاستعداد لتحمل التزامات جماعية. الأرجح أن ما يمكن بناؤه ليس تحالفا عسكريا مغلقا، بل إطارا مرنا للتنسيق السياسي والأمني، يبدأ بملفات محددة: أمن الممرات البحرية، ومنع تفكك الدول، وكبح التصعيد الصهيوني.

العقبات، بطبيعة الحال، كثيرة؛ داخليا، هناك تراكمات من عدم الثقة، وحساسيات سيادية، وخشية من أن يُفسَّر أي تقارب باعتباره تنازلا سياسيا أو اصطفافا جديدا غير محسوب. إقليميا، ستنظر إيران بعين القلق إلى أي تحالف يُفهم منه أنه موجّه ضد نفوذها، وقد تسعى إلى إرباكه عبر أدوات غير مباشرة. أما الكيان الصهيوني، فلن يقف مكتوف اليدين أمام أي محاولة لبناء توازن إقليمي يحدّ من حريته المطلقة في الفعل، وسيسعى -كما فعل تاريخيا- إلى الاختراق أو التفكيك.

دوليا، ستتعامل الولايات المتحدة بحذر مزدوج: فهي لا ترغب في فوضى شاملة، لكنها في الوقت ذاته لا تشجّع قيام تحالفات مستقلة بالكامل عن مظلتها، وأوروبا ستوازن بين مصالحها الاقتصادية وقلقها الأمني، بينما قد ترى روسيا والصين في أي تقارب إقليمي فرصة لإعادة توزيع النفوذ، لا بدافع أخلاقي، بل بمنطق المصلحة.

لهذا، فإن نجاح أي مسار تحالفي محتمل مرهون بشروط واضحة: أولها التدرج، لا القفز إلى صيغ كبرى قبل بناء الثقة، وثانيها حصر الهدف في حماية الاستقرار الإقليمي، لا تصدير نماذج سياسية أو الدخول في صراعات أيديولوجية، وثالثها الفصل بين الخلافات السياسية الثنائية وبين ضرورات الأمن الجماعي، ورابعها خطاب خارجي ذكي يربط أي تنسيق جديد بمنع الانهيار، لا بتحدي النظام الدولي.

في المحصلة، زيارة أردوغان إلى السعودية ومصر قد لا تكون إعلان تحالف، لكنها بالتأكيد ليست تفصيلا عابرا. هي تعبير عن إدراك متزايد بأن المنطقة تقف على حافة مرحلة جديدة: إما استمرار التفكك تحت إدارة خارجية، أو محاولة -ولو متعثرة- لبناء قدر من المناعة الذاتية. السؤال الحقيقي ليس هل يمكن بناء هذا التحالف، بل هل تملك القوى الإقليمية الشجاعة للانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة التوازن؟ وهل تتعلم من دروس غزة قبل أن تتحول المأساة إلى قاعدة دائمة؟

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!