آدم ماك كونيل - ترجمة وتحرير يسرى مرعي - معهد العالم للدراسات

العلاقة بين الغرب و الشرق، علاقة قوة وسيطرة ودرجات متفاوتة من الهيمنة المركبة إدوارد سعيد(1)

شعرت مؤخراً بفزع شديد في ما يتعلق بالتفسير الغربي الحالي –سواء من أوروبا أو شمال أمريكا- حول العالم المسلم. بشكل طبيعي، لو أتت الأوصاف السلبية للإسلام والمسلمين من الجناح اليميني، لم أكن لأكون بهذا القلق، إذ أنه سيكون ببساطة عبارة عن عمل معتاد. لكن المواقف الأيديولوجية تجاه الإسلام تبدو وكأنها أصبحت مشوشة، فقد أخذ يسار الطيف السياسي ينتج منشورات وتفسيرات بدت لي غير مختلفة عن الإعلام المحافظ.

وكديمقراطي اجتماعي، أجد هذا الإتجاه مُغضِب لأن العديد من المعلقين الليبراليين واليساريين بدؤوا بمهاجمة الإسلام كدين، والمسلمين كمجتمع، مع انتباه قليل إلى السياق السياسي السائد في العالم. ولأن التهديد الإسلامي قد اتخذ الأبعاد ذاتها التي اتخذها الخطر الأحمر أثناء الحرب الباردة، أعتقد أن الوقت قد حان ليقوم الليبراليون واليساريون بفحص ذاتي عقلاني مفاده : هل نحن نشكك أم نساهم في هذا الاتجاه العام؟.

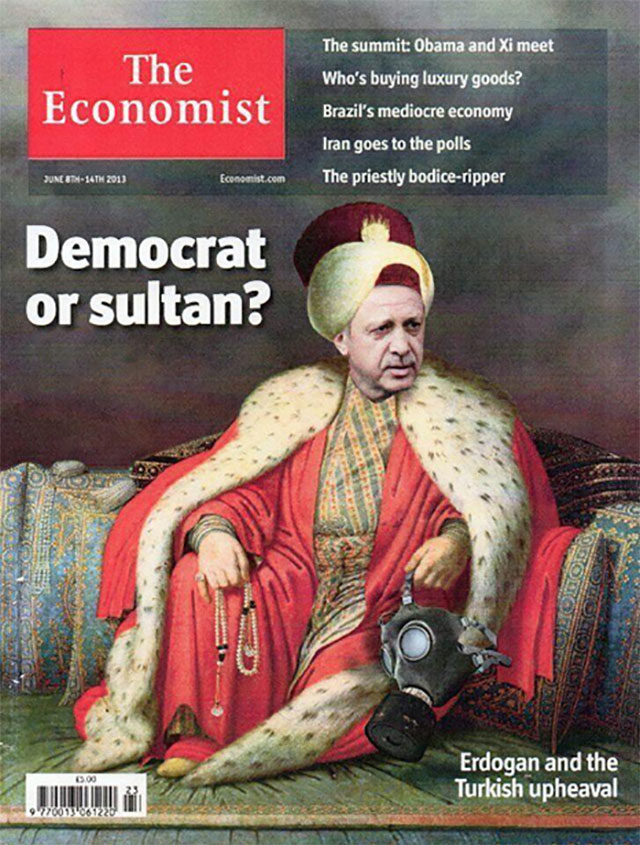

ولذلك أركز في هذه الدراسة التي نشرت على سلسلة مقالات في صحيفة "سربستييت serbestiyet" التركية على فحص كيف تتم تغطية الأحداث التركية في الصحافة العالمية، وخاصة في صحيفة النيويورك تايمز، بحكم التأثير والسيطرة التي تمتاز بهما حيال ما "يعرفه" الناس حول أي موضوع معين. وهو ما تعرضه أيضاً منشورات دولية أخرى، تُفهم غالباً على أنها ليبرالية، لكنها ذات تغطية متحيزة إلى أبعد حد، وغير عارفة بلا ريب بتركيا. ولعل أول ما يتبادر إلى ذهني هنا صحيفتا "الإيكونومست The Economist" و"الغارديانThe Guardian".

وبالنسبة لي، يتمثّل المظهر المحبط لهذه التغطية، كون هذه المنشورات ليبرالية-يسارية، ولهذا السبب لا يجب أن تسقط في هذه الحالة. تبدو بعض قطاعات النخبة المثقفة الغربية محاصرة في مأزق فكري فيما يتعلق بالعالم المسلم. إذ سمحوا لإنهماكاتهم ولمفاهيمهم الأيديولوجية المتصلة والمتأثرة بالمجتمعات التي يعيشون فيها، أن تردع التفكير الواضح بالمجتمعات المختلفة عن مجتمعاتهم من ناحية الثقافة، والتنمية الاقتصادية، والواقع السياسي، و/أو البنية الاجتماعية. بعبارة أخرى، لم يدركوا أنهم يعيشون في واقع ويطلقون أحكاماً على آخر.

فعلى مدى السنوات العشر الماضية، وفي أعقاب الغزو الأميركي الكارثي والمُهلك للعراق، والفوضى الداخلية طويلة الأجل التي نتجت، ومن ثم الربيع العربي، ونهاية عدة حكومات إقليمية، والاضطراب الاجتماعي في عدد آخر منها، والحرب الأهلية السورية، وظهور داعش مؤخراً، أتابع السردية الإعلامية الغربية التي تستمر بتحويل نفسها في استجابة لمنعطفات محددة. ومرة بعد مرة، تبرز أمام كل منتبه قوة الإعلام الغربي في التأثير على التصورات. وهذا ما بات يذكرني مراراً وتكراراً بما قاله إدوارد سعيد حول الاستشراق والقوة.

نعم، القوة. فالقضية التي يجب أن يركز عليها اليساريون، و التقدميون، والليبراليون الغربيون عند مقاربتهم للإسلام في السياق السياسي الحالي الشديد التوتر، هي القوة. من الذي يمتلك القوة، ومن الذي لا يمتلكها؟ أي مجتمعات تمتلك قوة وأي منها لا يمتلك قوة؟ أي معتقدات وأيديولوجيات تمثل مجتمعات قوية، وأي منها لا يمثل ذلك؟ ولايجب أن ننسى أن القوة لا تشمل القوة السياسية والعسكرية فقط، بل الثقافية، والاقتصادية، والتربوية، والأيديولوجية، واللسانية، والأشكال الاجتماعية أيضاً. وهنا هل ينبغي لنا كليبراليين ويساريين، أن نحاول فهم وجهة نظر الذين يملكون قوة أقل، من أي شكل كانت، أم لا؟ وهل يجب علينا كغربيين، أن نحافظ على وعي للمزايا التي تزودنا بها قوتنا وتحرم غيرنا منها؟ ألا ينبغي علينا أن نحافظ على تركيزنا على الطرق العديدة، الخفية والعلنية، التي تُستخدم بها القوة حتى اليوم لظلم أفراد سواء من مجتمعاتنا أو من مجتمعات أخرى؟.

لقد ولّد كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد تأثير صدمة في العالم الأكاديمي الغربي على وجه التحديد، لأنه، وهو يقتفي بميشيل فوكو، فصّل كيف تعمل القوة وسط الطبقات الأكاديمية والفكرية الغربية لتنتج خطابات وتصورات غذّت وغالباً ما برّرت، المشاريع السياسية الكولونيالية الغربية في العالم المسلم. وقد أخذ العديد من المثقفين الغربيين الصادقين رسالة سعيد على محمل الجد، وقاموا بعملية فحص ذاتي للتعرف على تصوراتهم حول "الآخرين" العالميين. بينما من ناحية أخرى، بقي البعض في حالة نكران ورفض للتعامل بصدق مع علاقات القوة التي تشيّد عالمنا.

مؤخراً، يبدو أن بعض اليساريين نسوا (أو حتى رفضوا) حجة سعيد. ولهذا السبب، أريد أن أدرج هنا فقرة من مقدمة كتاب "الاستشراق":

سوف تجد الثقافة عاملة ضمن مجتمع مدني، حيث لا يتحقق تأثير الأفكار، والمؤسسات، والأفراد الآخرين من خلال السيطرة، بل من خلال ما يسميه غرامشي "الرضى". في أي مجتمع غير شمولي...تسود أشكال ثقافية معينة على أخرى....؛ وهذا الشكل من الزعامة الثقافية هو ما سمّاه غرامشي ب"الهيمنة"، وهو مفهوم لا غنى عنه لأي إدراك للحياة الثقافية في البلدان الصناعية في الغرب.. ويقترب الاستشراق مما سماه دنيس هاي "فكرة أوروبا"، أي الفكرة الجماعية المحددة لهويتنا "نحن" كأوربيين في مقابل كل "الآخرين" غير الأوروبيين... ونجد بالإضافة إلى ذلك، هيمنة الأفكار الأوروبية عن الشرق، والتي تكرر القول بالتفوق الأوروبي على التخلف الشرقي، وهو قول غالباً ما يتجاوز إمكانية أن مفكراً أكثر استقلالية، أو أكثر تشككاً قد تكون لديه آراء مختلفة في الأمر.(2)

فقد بنت المجتمعات الأوروربية (بأوسع معنى) ونشرت منذ فترة طويلة مفاهيم مختلفة تجاه الإمبراطورية العثمانية و الشعب التركي بشكل عام. يمثل "التركي الرهيب"* الصيغة الكلاسيكية لهذا السرد النمطي. وقد طُوِّر هذا الموضوع منذ قرون مضت عندما شكّل العثمانيون تهديداً عسكرياً لأوروربا الوسطى والشرقية؛ ربما كانت تهدف حينها الى تعزيز الوحدة في مجتمع مجزِّأ للغاية في مواجهة قوة خارجية. ورغم مرور قرون، وتبدّل ميزان القوى لصالح مجتمعات أوروبية مركزية ومن ثم صناعية، استمر موضوع "التركي الرهيب" ولكن اتّخذ دلالات أخرى، اذ أخذ يؤدي على نحو متزايد دور المبرّر لقدوم القوة الأوروبية لتلقي بظلالها على العثمانيين.

وبالرغم من أن النسخ الأكثر شناعة وعنصرية من هذا السرد قد خمدت منذ زمن بعيد، إلا أنه تظهر من وقت لآخر ابتكارات أكثر لؤماً، مثل الفيلم الذي هُلِّل له (المشتبه بهم المعتادون The usual suspects) بطولة (كيفن سبيسي Kevin Spacey، غابرييل بيرن Gabriel Byrne، بينيشيو ديل تورو Benicio Del Toro، وآخرون) المنتج في أواسط التسعينات. وبصرف النظر عن الجوائز المختلفة التي نالها بعد عرضه، تعتمد حبكة الفيلم على صورة نمطية عنصرية أساسها، رجل المافيا التركي المتعطش للدماء قيصر سوزي Keyser soze . ولذلك فالفيلم في جوهره، هو ببساطة نسخة محدّثة من أسطورة "التركي الرهيب".

كما أن أفلام ك (The Usual Suspects) هي مجرد تعبير فني عن الموضوع الاستشراقي المناهض للأتراك. إذ شهدنا في السنوات العشر الماضية نسخة محدّثة أخرى من الصورة النمطية "التركي الرهيب" في الصحافة، وهذه المرة كان كل الهاجس أو الرعب المزعوم مركّزاً على رجب طيب أردوغان. فعندما ينظر أحدهم كيف يُصوّر رجب طيب أردوغان في الإعلام الغربي، يرى السردية الاستشراقية العلانية موجودة لأي أحد يرغب في تمييزها. إذ كان أردوغان منذ عقد وللآن يؤدي دور "هتلر الإسلامي"، وفي الآونة الأخيرة يؤدي دور "رفيق السلاح" لداعش، شيء من قبيل فريدي كروغر أو جايسون فورهيس المسلمَيْن.

إن سردية الصحافة الغربية المتعلقة ب أردوغان تعمل بسبب القوة. إذ تسيطر وسائل الإعلام الغربية على تفسير العالم للأحداث. وعلى الرغم من أن أردوغان لم يرتكب فعلاً واحداً يجعله يستحق هذا النوع من الشيطنة الذي يتعرض له في الصحافة الغربية، لكن السردية تتدفق بلا أي انقطاع.

ونتيجة لذلك أجبر حزب العدالة والتنمية على تبني منحنى تعلم حول موضوع العلاقات الإعلامية والعلاقات العامة. فعلى مدى العقد الأول لحزب العدالة والتنمية في الحكومة، تولّت الشركات أو القنوات الإعلامية التي يسيطر عليها فتح الله غولن (مثل زمان وسمان يولو) الاحتياجات الإعلامية المحلية لحزب العدالة والتنمية. كما أبرزت صحيفة "زمان" أيضاً مقالات باللغة الانكليزية لأي قارئ أجنبي لا يهتم (أو لا علم له) بصلة صحيفة "زمان" ب "غولن".

بعد كانون الأول من عام 2013 والقطيعة النهائية بين حزب العدالة والتنمية وغولن، وجد حزب العدالة والتنمية نفسه أعزلَ إلى حد كبير في مواجهة هجوم إعلامي. من ناحية، كان حزب العدالة والتنمية قد حضّر نفسه لهكذا احتمال عبر تحويل عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية مثل "صباح" و ATV (والتي انتقلت ليد الدولة بسبب ممارسات مالية خاطئة لمالكيها السابقين) إلى وسائل إعلام موالية لحزب العدالة والتنمية. ومن ناحية أخرى، انضمت الآن شركات غولن الإعلامية إلى الصحافة السائدة المنشأة بالفعل والمناوئة لحزب العدالة والتنمية، والتي تحولت بين ليلة وضحاها إلى ينابيع معلومات خاطئة مناوئة لحزب العدالة والتنمية بحقد. منذ تلك اللحظة، كانت المصادر الإعلامية تعمل بإستماتة لترسيخ سردية مضادة لسردية الصحافة المحلية المناوئة لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى الجزء الكبير من الصحافة العالمية. مع ذلك، فإن العديد من الكتاب والعاملين في وسائل الإعلام الجديدة تعلم هذه الصحافة على عجل، وغالباً ما تكون مشاريعهم مرتجلة ومخصصة لموضوع معين. وهو ما جعل من منحنى التعلم منحدراً بشدة، وما تزال العملية جارية.

عند هذه النقطة تدخل القوة والاستشراق إلى الملعب. ويحق لنا أن نسأل القراء الأجانب الذين يعتبرون انفسهم كليبراليين، أو يساريين، أو على الأقل منفتحي العقل، هل توقفتم لتتساءلوا لماذا بالضبط سردية الصحافة الأجنبية المتعلقة بتركيا، وحزب العدالة والتنمية، ورجب طيب أردوغان هي سلبية على نحو ساحق؟ في الوقت ذاته، فإن شعور حزب العدالة والتنمية ومؤيديه بالحاجة الماسة لصحافة ودية ليس ولم يكن شعوراً متخيلاً. لقد هُجِموا وما زالوا من قبل "القوة". لننظر بتمعن إلى نقص الأدلة الحقيقية الملموسة عن الاتهامات المجرّمة المختلفة الموجهة لحزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان. انظر بتمعن إلى مصادر هذه الاتهامات. اسأل نفسك: هل من المحتمل أنه يتم التلاعب بمفاهيمي الاستشراقية الكامنة؟ هل من المحتمل أنني أقع ضحية القوة؟

إذاً، ليس الاستشراق مجرد موضوع أو مجال سياسي ينعكس بسلبية في الثقافة، والبحث العلمي، أو المؤسسات... كما أنه ليس تمثيلاً وتعبيراً عن مؤامرة إمبريالية "غربية" دنيئة تهدف لإخضاع العالم "الشرقي"... هو...إرادة معينة أو رغبة معينة لفهم عالم مختلف بشكل واضح (أو عالم بديل وجديد) وأحيانا للسيطرة عليه، والتلاعب به، ودمجه حتى؛ هو، قبل كل شيء، خطاب لا يرتبط مطلقاً بعلاقة مباشرة بالسلطة السياسية السافرة، لكنه خطاب ينتج ويوجد في إطار تبادل متقلب مم أنواع مختلفة من القوة(3)...

القوة "والكتلة التاريخية" في تركيا

ناقشت في الفقرة السابقة استشراق ادوارد سعيد كأساس لفهم العلاقة بين السياسة التركية والمفاهيم الدولية الليبرالية-اليسارية. سعيت في خاتمتها إلى حث بعض الليبراليين أو اليساريين العالميين على فحص متأنٍ لديناميات القوة التي تؤثر في مجتمعات التصنيع مثل تركيا، وإلى إمعان النظر بشكل أكثر جدية فيما إذا كان من الممكن أن يكون فهمهم لمجتمعاتهم يشوه تحليلهم لمجتمعات مختلفة جوهرياً، مثل تركيا.

السبب في شعوري بأنني مضطر للإمعان في هذه القضية هو أن الجهات الفاعلة القوية في أي مجتمع معين قد تبدو وتتصرف بشكل مختلف عن الجهات الفاعلة القوية في مجتمع آخر. وبالمثل، فإن هؤلاء الذين ليسوا أقوياء يمكن أن يتغيروا من مكان إلى آخر، وفقاً للسياق والأفراد المعنيين. فعلى سبيل المثال، تركيا في إقليمها، دولة قوية، تشكل تهديداً بطرق متعددة لجيرانها، ولكن بالمقارنة مع ديمقراطيات البلدان الصناعية، فإن تركيا غير قوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالثقافة، والاقتصاد، واللسانيات، أو القضايا السياسية. قد يبدو رجب طيب أردوغان قوياً للمراقبين الأجانب لأنه الرئيس التركي، لكن من ناحية المكانة الاجتماعية التركية فإن جذوره في أحياء الطبقة العاملة في وسط اسطنبول تسِمُه كدخيل على الطبقات السياسية التركية التقليدية. مثال أردوغان هو من أعراض النخب مابعد الكمالية الناشئة حديثاً في تركيا.

ومن المظاهر المعقدة الأخرى أن الفاعلين السياسيين "الليبراليين" أو "المحافظين" في مجتمع معين ليس من الضروري أن يتناغموا مع نفس القوالب التي اعتاد عليها المراقبون الغربيون. مثال ذلك، يمكننا أن نعرّف "الليبراليين " أو "التقدميين" بأنهم أولئك الذين يريدون تغيير المعالم السياسية لمجتمع من أجل خلق المزيد من الاندماج الاجتماعي والسياسي، والعدالة، والانفتاح، وكذلك بناء نظام سياسي أكثر ديمقراطية. بالمقابل، يمكننا أن نعرف "المحافظين" بأنهم أولئك الذين يريدون الحفاظ على الوضع الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي الراهن.

ووفقاً لهذه التعريفات، فإن حزب العدالة والتنمية يبدو حالياً حزباً ليبرالياً-تقدمياً في السياق السياسي التركي. إذ يمثّل حزب العدالة والتنمية شرائح من المجتمع التركي كانت قد نُّبذت من الحياة السياسية التركية بداية من مطلع عشرينات القرن العشرين. ومن أجل دمقرطة النظام السياسي التركي، كان لابد من دمج جماهير المجتمع التركي (القرويون الأناضوليون والبرجوازيات الصغيرة) في النظام السياسي. وبالتالي فإن حزب العدالة والتنمية هو أحدث ممثل سياسي لهذا المسعى.

ما الذي يواجهه حزب العدالة والتنمية؟ سيطرت "كتلة تاريخية" تضم أقلية من المجتمع التركي، من نخب الدولة الفكرية، والبيروقراطية، والعسكرية، على الحياة السياسية التركية منذ الانتفاضة الدستورية العثمانية في 1908.(4) وقد سعت هذه الكتلة التحديثية خلال السنوت المئة الماضية وفق رؤية من الأعلى إلى الأسفل، إلى إقصاء أغلبية المجتمع التركي عن السلطة السياسية. وكان الحزب السياسي الذي يمثّل تلك "الكتلة التاريخية" هو حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب الذي أسسه مصطفى كمال في أوائل العشرينات من القرن العشرين، والذي بقي يقود الدولة التركية منفرداً حتى عام 1950. مما يعني أنه، في المناخ السياسي التركي اليوم، فإن حزب التحديث السلطوي الذي أعاق التحول الديمقراطي في الماضي، وينوي أن يستمر بإعاقة التحول الديمقراطي الآن وفي المستقبل، هو حزب الشعب الجمهوري.(5) بناء على ذلك، هم في الواقع "محافظون" بالنسبة للسياسات التركية الحالية.

فمشروع "الكتلة لتاريخية" التركية هو مشروع حداثي أساساً، وهو مشروع معاد للديمقراطية في نفس الوقت. وهذا نابع من الأيديولوجية الأصلية لجمعية الاتحاد والترقي، التي كانت مكوّنة من مجموعة متنوعة متأثرة بجذور فكرية غربية معظمها فرنسية وألمانية. وقد حدّد شكري هاني أوغلو-بروفيسور في جامعة برينستون- هذه الجذور الفكرية بدقة، معرّفاً الوضعية الكونتية (Comtean positivism)، نظريات غوستاف لوبون المعادية للديمقراطية حول سيكولوجية الجماهير(Gustave Le Bon)، المادية المبتذلة ل لودفيغ بوخنر (Ludwig Buchner)، و(النزعة)العسكرية-الاجتماعية لكولمار فون در غولتز (Colmar Von Der Goltz) كتأثيرات تكوينية.(6) كان مشروع هذه "الكتلة التاريخية" منذ عام 1908 هو إصلاح المجتمع التركي من الأعلى إلى الأسفل وفقاً لرؤيتهم التغريبية(Westernizing) والوضعية (Positivistic). كان هذا المشروع سيمضي قدماً دون الرجوع إلى رغبات أو آراء جماهير المجتمع التركي.

ولم يكن المعنى الضمني العام لهذه الأيديولوجيات يقتصر فقط على عدم مشاركة الجماهير في عملية صنع القرار السياسي التركي، بل بالأحرى كان يرى أن الجماهير ليست مناسبة أو ليست جديرة بالثقة بما فيه الكفاية للمشاركة في عملية صنع القرار تلك.

صورة لبعض أعضاء جمعية الاتحاد والترقي

وقد وصلت جمعية الاتحاد والترقي إلى هذه الخلاصة أولاً؛ ثم عزّز مصطفى كمال أتاتورك وحزب الشعب الجمهوري (تقريباً كل منهم كان لديه بالأصل صلات مباشرة مع جمعية الاتحاد والترقي) هذا الموقف نظراً لامتلاكهم سيطرة احتكارية وحصرية على الدولة التركية من عشرينات القرن العشرين إلى الخمسينات منه.

في الوقت ذاته، عندما رسخّت الجمهورية التركية موقعها وأصبحت "الكتلة التاريخية" هذه قادرة على إتمام تجاربها للإصلاح الاجتماعي الراديكالي، قبلت بعض قطاعات المجتمع التركي هذا الموقف الأصلي المناهض للديمقراطية وانضمّت إلى المشروع (من الأعلى للأسفل). في الأساس، اقتنعت هذه النخب أن الجماهير التركية لم تكن متعلمة أو مؤهلة فكرياً بالشكل الكافي لتعرف ما كان مناسباً لأجلها ولمجتمعها. ولهذا السبب فإن "الكتلة التاريخية"، وسطاء القوة في المجتمع التركي، ستنصب نفسها مرشداً للشعب.

ليس التفسير أعلاه شيئاً مبتكراً، بل هو ملخص موجز للغاية لعمل العديد من الأكاديميين الأتراك. إذ وُضعت الأسس الأصلية لهذه المقاربة من قبل شريف ماردين، طوّر لاحقاً كل من شكري هاني أوغلو وحسن بولنت كهرمان (على سبيل المثال) هذه المقاربة إلى فهم أعمق للبنى السياسية الاجتماعية وديناميات عملية التحديث التركية.

وهكذا، نظر كهرمان أيضاً إلى استشراق إدوارد سعيد وطبّق آثاره على المجتمع التركي. إذ يشرح في كتاب كبير له في عدة مجلدات، تفسيراً لكيفية حفاظ النخب الاجتماعية والسياسية التركية التقليدية على القوة مستندة أساساً على القدرة في تحديد "الآخرين" في/من المجتمع التركي. وكما استُخدِمت تماماً القوة الأوروربية بأشكال متعددة لتحديد، والتلاعب، وإدراك الآخرين غير الأوروبيين، استخدمت "الكتلة التاريخية" في المجتمع التركي الوسائل المتاحة لها من العسكرية، والسياسية، والبيروقراطية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية لتسيطر، وتحدد، وتتلاعب بالجماهير التركية. هنا يعرّف كهرمان هذا الموقف بأنه استشراق ذاتي، مما يعني أن النخب التركية ترى الجماهير التركية بطريقة مشابهة للطريقة التي عالجت بها القوى الأوروربية الشعوب غير الأوروبية:

أي نظام حكم قبِل الحداثة الغربية كنظام وذهنية، يقارب العالم الآخر بموقف يمكن أن نعرفه بالاستشراق. ندعو هذا الاستشراق بالاستشراق العام. وفي تركيا، يمكننا تحديد هذا الاستشراق العام في التحكم الدقيق والمستمر الذي احتفظ به المركز السياسي بداية مع التحديث العثماني وصولاً الى ذروته خلال تحديث العصر الجمهوري. بيد أننا سنصف هذا الاستشراق بالاستشراق الذاتي(Self-Orientalization).(7)

يستخدم كهرمان هذا التعريف، في المجلد الثاني من السلسلة، ليفسّر الدور الذي اضطلعت به نخب العقود الأولى للجمهورية التركية:

من أجل تأسيس شرعيتها، نبذت الإدارة الجمهورية الماضي بأكمله وعيّنت هذا النهج كمهرب من التخلف. هذا أهم عامل في الظاهرة التي عرفناها بالاستشراق الذاتي... وهذه هي نقطة التحول التي يظهر عندها دور النخب في التحول السياسي والاجتماعي. والسبب أنه، وفقاً للأيديولوجية المؤسِّسة لنموذج التنمية الاستعمارية (النمط الغربي) التي يرتبط بها الاستشراق، فإن المجتمعات اللا غربية في حاجة إلى "تحديث" بسبب تخلفها. هذا الواجب "التحديثي" سيتحقق بواسطة "رواد التحديث". فيما يتعلق بالاستشراق الذاتي، فإن هؤلاء الروّاد هم النخب. وبالمثل، فإن النخب المثقفة ستنخرط في نشاطات وأدوار مشابهة. وسيحوّل المثقفون، باعتبارهم مالكين للرؤى الغربية، المجتمع. وسيجد التحويل مكاناً على محور التغريب.(8)

هنا يجري التأكيد على عدد من الجوانب. الأول أن الدولة، والجيش والنخب المثقفة التركية اختاروا أنفسهم بوصفهم الفاعلين الذين سيقومون ب"تغريب" المجتمع التركي، وقد اتُّخِذ هذا القرار في السنوات المبكرة من القرن العشرين بل قبل ذلك. أضف إلى ذلك، كان هذا المشروع مناهضاً بالأساس للديمقراطية، إذ أن النخب اختارت طريقاً من الأعلى إلى الأسفل لهدفها والذي لا يتضمن انتخابات شفافة وحرة تماماً حتى العام 1950. أما بعد العام 1950 بقي الجيش التركي، مع الدعم العام من الدولة والمجموعات المثقفة، يعود إلى السياسة كلما بدا أن الساسة المدنيين ينحرفون عن الهدف المؤسس أي عن التغريب. حدث هذا في خمس مناسبات مختلفة، في عام 1960 (انقلاب 27 أيار)، وعام 1970 (انقلاب 12 آذار)، وعام 1980 (انقلاب 12 أيلول)، وعام 1997 ("الانقلاب الخفيف" 28 شباط)، وعام 2007 (الأزمة المحفّزة من السلطة القضائية حول الانتخابات الرئاسية). لكن في نهاية المطاف، لم تبق الجماهير التركية مستقبلات سلبية لهذا المشروع، بل أعربت عن مقاومتها. وكان الإحساس الفوري الذي أثاره الحزب الجمهوري التقدمي لعام 1925، وحزب الاستقلال (الحزب الجمهوري الليبرالي) لعام 1930، والحزب الديمقراطي عام 1945-1960 في الشعب التركي تعبيراً واحداً عن تلك المعارضة.

لأوضّح أكثر وجهة نظري الإجمالية، أريد أن أكرر أن المحللين والمثقفين الغربيين لم يدركوا حقيقة الوضع الاجتماعي والسياسي التركي. لأن حزب الشعب الجمهوري يجسّد الالتزام بالحداثة الغربية، وعلى هذا الأساس يزعم أنه تقدمي، ولذلك فقد تبناه اليمينيون والليبراليون الغربيون، وحتى الديمقراطيون الاجتماعيون واختاروا الوقوف إلى صفه وصف قطاعاته من المجتمع التركي. وهنا يقع هؤلاء الغربيون في خطأ جوهري: ففي الواقع، الحزب والناس الذين يعتبرونهم كحلفاء أيديولوجيين لا علاقة لهم أبداً بتقاليد الديمقراطية الاجتماعية، أو الديمقراطية، أو الليبرالية الغربية. على العكس تماماً: فإن تعزيز وتقوية الديمقراطية التركية (وكذلك التصنيع التركي) تُعَرقَلُ من قبل الذين مارسوا القوة في المجتمع التركي على مدى ال100 سنة الماضية، أي حزب الشعب الجمهوري ومؤيدوه.

في الجزء التالي أناقش بعض الأمثلة الملموسة عن موقف الاستشراق الذاتي الذي حافظت عليه النخب التركية تجاه الشعب التركي.

ظاهرة الاستشراق الذاتي في المجتمع التركي

انتقلت في عام 2002 من القسم الآسيوي لاسطنبول إلى ديكيلتاش، وهو حي في بشكتاش يقع على تلة مطلة على نيشان تاشي. انتقلت هناك من أجل البدء بالعمل في مدرسة لغات أو "مدرسة" إعداد خاص مسائية في حي شيشلي، الذي يعد واحداً من الأحياء التجارية في وسط اسطنبول، ويبعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من ديكيلتاش.

لعدة سنوات غالباً ما مشيت من وإلى شيشلي للعمل. وحالما بدأت السير من شارع (Hakki Yeten) في منطقة فوليا الواصلة بين ديكيلتاش وشيشلي، لاحظت مقاماً غريباً(9) في جهة نيشان تاشي من الجادة. في ذاك الوقت، كان المقام محاطاً بسياج حديدي أخضر، يحدّه بضعة أشجار، مسنودة بواسطة منحدر كبير مغطى بالأشجار. كان تماماً مقابل أحد أماكن تدريب نادي بشكتاش الرياضي (والذي استبدل منذ ذلك الحين بأبراج مكاتب وسكنية عالية).

في واحدة من مسيراتي الماضية إلى شيشلي قرأت اللافتة المعلقة بالسياج المعدني، والتي تشرح أن المقام كان ل (Bardakçı Baba ) (الأب صانع الكؤوس، الأب بارداقجي). كما تقول اللافتة أنه لا يجب إضاءة الشموع أو كسر الكؤوس قرب مقام الشخص المقدّس لأن هذه الأفعال هي خرافات؛ بدل ذلك فعلى الشخص ببساطة أن يتلو سورة الفاتحة للتقرّب من الله. وبسبب وجود العديد من المقامات في اسطنبول فلم أولِ الأمر اهتماماً كبيراً، وأحياناً كنت أجد أحداً يتلو الفاتحة أو الدعاء قرب المقام. وفي وقت قريب من عيد الأضحى، فإن سفح التلة خلف الضريح يستخدم كمرعى مؤقت لحيوانات المزرعة،خراف بالإضافة لبضع بقرات غالباً، والتي جُلبت من قبل المزارعين لتُباع للأغنياء الإسطنبوليين من أجل الذبح المرافق لطقوس العيد...

لاحقاً في تلك السنة، في تشرين الثاني، ظهرت في صحيفة (Milliyet) التركية اليومية مادة سبّبت لي الذهول. إذ تقدّم طبيب أسنان ليزعم بأن المقام (Bardakçı Baba) ما هو إلا خدعة افتعلها هو وزملاؤه في كلية طب الأسنان على سكان الحي المحليين الجاهلين في أواخر ستينات القرن العشرين(10). لم تكن منطقة فوليا قد بُنيت في ذلك التاريخ، وكانت كلية الطب في جامعة مرمرة (ومازالت) عند نهاية(أسفل) الطريق من الضريح.

وبينما كنت أفكر ملياً بهذه المعلومة الجديدة أدركت شيئاً لم أنسه بعدها أبداً: فقط كراهية وخوف شديدين من عامة الناس وثقافتهم من الممكن أن تدفع شخصاً ليقوم بمزحة كهذه. اتضح لي عمق الازدراء الذي تشعر به النخب التركية تجاه الجماهير الشعبية. في تلك المرحلة كنت موجوداً في تركيا منذ مدة كافية بالفعل لألاحظ الفوارق الطبقية في المجتمع التركي، ولأنني امضيت معظم وقتي في أحياء الطبقة العاملة، لم يكن لدي الكثير من الاتصال المباشر مع مواقف الطبقة العليا التركية.

النخب الأميركية لديها أيضاً هواجس فيما يخص الجماهير، لكن علاقتهم مع الدين غالباً ملتبسة. على الأقل فهي ليست قضية عامة من النخبة "المتنورة، ذات العقول العلمية" إزاء الشعب "المتدين، أي المتخلف والمؤمن بالخرافات". ورغم أنني نشأت في عائلة متدينة، إلا أنني لا أملك أي ارتباط بالدين. عشت في مناطق مختلفة من أمريكا، وصادفت أدياناً مختلفة ومواقف مختلفة تجاه الدين. ولكنني لم أصادف أبداً مثالاً لمثل هذا الازدراء المطلق لدين وثقافة الجماهير.

بالإضافة إلى دهشتي الأولى، تعلمت في السنوات التالية أنه ليس من باب الصدفة أن يكون مجموعة من طلاب الطب هم الجناة لهكذا مزحة. فمنذ أوائل القرن التاسع عشر فصاعداً، كان الطب هو من ساند العلم، والتقدم، وإدخال الأفكار الغربية. كان بإمكان المحافظين تضييق الخناق على قنوات أخرى، لكن منهاج المدرسة العسكرية للطب Askerî Tıbbiye، وفيما بعد نظيرها المدني، كانت "منطقة ليبرالية" لأنه كان من الهام جداً إنشاء دولة وجيش حديثين. من هنا فقد أصبح طلاب الطب معرضين للعديد من الأفكار الراديكالية القادمة من أوروبا والتي وضعت الأسس للأيديولوجيا الحداثوية الثورية –الاستبدادية- لجمعية الاتحاد والترقي. وبشكل ملحوظ، فإن المؤسسين الأصليين للمجموعة التي تحولت إلى جمعية الاتحاد والترقي كانوا أيضاً طلاباً في نفس المدرسة العسكرية للطب. ومنذ ذلك الحين استمرت كليات الطب كمصدر لأيديولوجية تغريب راديكالي لكن مناهض للديمقراطية.

عاد إلي مثال ضريح (Bardakçı Baba) مراراً على مدى السنوات بينما واجهت أمثلة عديدة أخرى لمواقف الاستشراق الذاتي للنخب التركية إزاء جماهيرهم الشعبية. على سبيل المثال، تظهر النخب التركية بالمجمل مقاربة مضطربة بشدة للغة. سيلاحظ الأجانب بسرعة، محاولة أفراد من النخبة بشكل عام إجبار الأجانب على التكلم بالانكليزية حتى لو كان الأجنبي يتحدث التركية بطلاقة كبيرة. هل هذا ببساطة ليبرهنوا أنهم غربيون بأنفسهم، أم أن لذلك جذوراً أبكر وأعمق أيضاً؟ شخصياً، أنا أعزو هذا الموقف إلى الفترة العثمانية، عندما كان مصطلح "ترك" بالنسبة للنخب العثمانية هو ذمٌ ازدرائي (تقريباً مثل فظ/فلاح ريفي جلف، أو فلاح نص حر/شرير) يشير إلى فلاحين ريفيين؛ بشكل مُتزامن، استخدمت هذه النخب لغة تركية مختلفة عن اللغة العامية المستخدمة في القرى. فقط في السنوات القليلة الأخيرة للامبراطورية أُجبرت النخب العثمانية على تقّبل أن الهوية "التركية" هي أكثر خيار ناجع ضد القوميات الأخرى التي تتنافس على الأراضي العثمانية. واختيرت "تركيا" التي جاءت من " Turchia" الإيطالية في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر وطن الأمة الجديدة، لكن حتى في ذلك الوقت، تفاخر على الأقل جزء من نخبة القرن التاسع عشر بتكلمها الفرنسية واعتمادها نمط حياة فرنسي لتأكيد مؤهلاتهم الإفرنجية.

لهذا السبب، فإن تغيير الكتابة التركية من الأحرف العربية إلى اللاتينية، والجهد التالي في ثلاثينات القرن العشرين لتطهير اللغة من العناصر العربية والفارسية "غير المرغوب بها" (على الرغم من أنها لم تكن، ولا يمكن أن تكون، ناجحة كلياً)، يمكن أن تُفهم ليس فقط كمحاولة لاقتلاع وتحويل الذاكرة الاجتماعية من خلال القطع مع الماضي الإسلامي المكروه، لكن أيضاً هو جهد لإعطاء لغة القرويين الأناضوليين المحتَقرة سابقاً قشرة أوروبية سائغة أكثر. ولأن ذلك التعالي تجاه تركية الجماهير مازال موجوداً، ولأن النخب العلمانية التركية حدّدت منذ زمن طويل هدفها المتمثل في التغريب، فإن النخب التركية تسعى لإظهار هويتها اللسانية للجميع. ربما النتيجة الأكثر لفتاً للنظر هنا هي نزعة الطبقة الوسطى والعليا التركية لاستخدام الانكليزية إزاء الأتراك الآخرين بهدف التفاخر بالتفوق الطبقي والثقافي. ومن أجل ذلك، فإن العبارات والكلمات الإنكليزية متناثرة بأكبر سخاء ممكن في المحادثة التركية اليومية. فيتذكر المرء باستمرار الارستقراطية الروسية في القرن التاسع عشر، التي عرفت أحياناً القليل جداً من الروسية (كانت الفرنسية شارة ذلك القرن لوضع النخبة الاجتماعي-الثقافي، وليس فقط في الإمبراطورية العثمانية) بحيث لم يتمكنوا من التواصل مع فلاحيهم.

يذكر حسن بولنت كهرمان، أيضاً، الأهمية الرمزية للغة في المجلد الثاني من دراسته حول البنى الاجتماعية-السياسية التركية. ففي عام 1932, غُيِّر الآذان بمرسوم دولة من العربية إلى التركية، ولن يتم إعادته إلى العربية لغاية العام 1950 في عصر حزب الديمقراطية. يفسّر كهرمان أهمية المسألة كما يلي:

يمكن الاقتراح أن نهج "التتريك"، إلى مدى معين يمكن أن يجعل الجماهير التي شعرت باتصال مع الإسلام تنفر، وقد ظُنَّ أن الشعور الناتج عن الهوية الجديدة المبتكرة حول الرموز قد توحدهم. الآذان، واحد من أهم رموز الهوية، قد قُبِل وسيترك في مكانه، ولكن سيُحَوَلُ (يُتَرَّك). بالتأكيد فإن هذا قد يغير الشعور المقبول والمهيمن بالانتماء وكذلك إدراك الهوية إلى حد مهم. إن هذا (الأذان التركي) يمكن بسهولة أن يؤكّدَ كواحد من أهم عناصر الموقف الإيجابي تجاه الاستشراق الذاتي الذي تطرقنا له سابقاً.(11)

يتبدى هذا الاستشراق الذاتي بطريقة أخرى وذلك من خلال الرموز التي اختارت نخب الدولة التركية أن تمثلها، وأن تبعث برسائل إلى الأمة. تأملوا معي مثلاً: عندما يذهب السائحون إلى لندن أو أثينا،فإنهم يعودون جميعاً مع صور حراس البرج الملكيين (حراس اليومن Beefeaters) أو حراس الملكة (The Grenadier Guardsmen)، أو الإفزونز (الحرس الوطني اليوناني Evzones) (والذين يمثلون المشاركين في حرب الاستقلال اليونانيةKlephts) عند مبنى البرلمان اليوناني. حتى الفاتيكان في روما ما زال يملك قواته من الحرس السويسري (Swiss Pikemen). كل هذه البقايا العسكرية هي رموز لهويات ثقافية وعسكرية تقليدية، وتعتبر أيقونات وطنية هامة.

حراس البرج الملكيين (حراس اليومن Beefeaters)

المعادل التركي لهذه الرموز السياسية والعسكرية الوطنية، من جهة أخرى، هو الجنود الأتراك الحديثين حرّاس ضريح أتاتورك (Anıtkabir) في أنقرة أو قصر دولمة بهتشة (Dolmabahçe) في اسطنبول. هؤلاء الجنود هم على وجه التحديد رموز الجمهورية التركية، وحضورهم خاصة عند ضريح أتاتورك يُقصد به أن يكون تعبيراً سياسياً من النخب العلمانية التركية للبيروقراطية والجيش.

إحدى الرسائل المرسلة بالوجود العسكري هي مشروع النخب التركية للتحديث، التي لم تكتفِ برفض الماضي العثماني، بل أخذت خطوات مختلفة في محاولة لمسح هذا الماضي. لم تسعَ النخب التركية، مثل اليعاقبة، إلى تغيير النظام الاجتماعي فحسب، بل إزالة البقايا السياسية والثقافية للنظام القديم (ancien régime). ولهذا السبب لا يوجد رموز عثمانية عند ضريح أتاتورك، ويوحي الضريح نفسه (تأويل ألماني من منتصف القرن العشرين ل) بعمارة يونانية كلاسيكية.

يقدّم واحد من التماثيل عند ضريح أتاتورك تعبيراً سياسياً رمزياً آخر من طابع استشراق ذاتي بالكامل. يوجد في هذا التمثال هيئات ثلاثة ذكور: اثنان في المقدمة، يحدقان بثقة إلى الأمام نحو المستقبل، وواحد في الخلفية، رأسه منحني قليلاً مقارنة مع الآخرين(12). يرتدي الاثنان في المقدمة على التوالي كجندي، يُقصد به تمثيل الجيش التركي، وكمدني يحمل كتاباً، يُقصد به تمثيل نخب الدولة البيروقراطيين والنخبة المثقفة. أما الهيئة في الخلفية فترتدي كقروي أناضولي تقليدي، يتبع ويدعم البقية. فقط لجعل الفكرة أكثر وضوحاً، صُمّمَ ضريح أتاتورك ليكون المذبح الوطني، مركز الهوية الوطنية التركية، واختيرت هذه التماثيل لتبعث رسائل رمزية لجميع أولئك الذين جاؤوا لتقديم احترامهم في المثوى الأخير للأب الوطني.

حواشي المترجمة

*التركي الرهيب: يوسف اسماعيل (1857-1898) وهو مصارع تركي محترف نافس في أوروبا والولايات المتحدة باسم التركي الرهيب خلا تسعينات القرن التاسع عشر، عُرِف بحجمه وقوته الكبيرين وصُنّف كواحد من أقوى ثلاثة أشخاص في العالم، إذ لم يهزم خلال مسيرته المكونة من 4 سنين، وقد مات مع 600 شخص؛ أثناء عودته إلى بلاده بعد جولة في الولايات المتحدة، إذ غرق تحت الماء قبل وصول الطاقم إليه بسبب وزن حزامه المحمّل بقطع ذهبية بقيمة 8000 إلى 10000 دولار. وهو أول من أُطلِق عليه اسم التركي الرهيب ولكن استخدم العديد من الآخرين هذا الاسم لاحقاً.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مواضيع أخرى للكاتب

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس